科学时报报道《白鱀豚:何处是家园?》

白鱀豚:何处是家园?

科学时报 2007年2月1日A4版 本报记者 易蓉蓉

白鱀豚濒临灭绝的问题,究其本质,是长江的过度开发和污染,扩展开来,是中国的生态仍没有遏制恶化的趋势。

如果白鱀豚和长江江豚不能在长江生存,恐怕有一天,长江再也不能支撑同是哺乳动物的人类的生存!

1月11日,北京,记者沙龙上,谈起一无所获的“2006长江豚类考察”,尽管已经事隔一个多月,王克雄还是抑制不住他的遗憾和痛苦。这种遗憾和痛苦,不了解白鱀豚、没见过可爱的“淇淇”的人们可能无法感同身受。

王克雄,中国科学院水生生物所鲸类保护生物学学科组研究人员,从1984年开始参与白鱀豚、江豚和其他珍稀水生野生动物的行为学、生态学和保护生物学研究。他担任了这次考察的副总指挥,参与了2006年11月6日至12月1日的考察。

考察队始终无缘白鱀豚

长江豚类包括白鱀豚和江豚,分布在湖北宜昌至长江口一带。但国际联合白鱀豚考察队这次来回两次经过这段长江,从湖北宜昌至上海江段来回3336公里,沿途经过5个白鱀豚重点活动区域:湖北石首、洪湖,江西湖口,安徽铜陵和江苏镇江,直到结束了38天的考察,在汉江的中科院水生所码头靠岸,仍旧没有一次真正看到过白鱀豚出现。

“我们从湖北一路往东走,一直没见到白鱀豚的身影,就鼓劲说还有好几个保护区;到铜陵已经是倒数第二个保护区,仍没看到白鱀豚的踪影,大家还能互相鼓劲;等过了镇江,更失望了,大家都不说话了,我们只好鼓励说回去还有机会;可是直到汉江登陆,一直无缘白鱀豚。我真的特别遗憾,这大概是科学家在长江大规模搜寻白鱀豚的最后机会。”

这与多位世界鲸豚专家开始时的心理落差太大——他们看过绝大部分鲸类,除了白鱀豚,而看到白鱀豚的机会终于来了,能不激动吗?

尽管他们使用了最先进的观察方法和工具——两艘480马力的机船,船舱内长度20米左右,船顶安置了观察平台,一艘负责巡视南岸,另一艘负责巡视北岸。两船距各自岸边约300米,船速保持在15km/h左右,通过无线电保持联系。考察船上的40位科学家都身兼两职,除了自己的专业工作,还轮班登上观察平台用望远镜观测。观察信息被详细记录,并在每天观察结束后输入数据库。

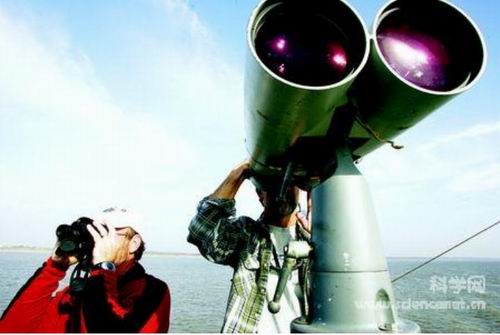

观察遵循名为“截线抽样法”的方法。3台7倍望远镜是最主要的观察装备,6名观察员在左、中、右3个位置上轮换,一个半小时一班。在7倍望远镜的后面,有一台外号“大眼睛”的25倍望远镜,这台售价超过10万美元的重型装备由独立观察员操纵使用,即使他们发现动物也不能暗示其他观察者。两套系统自主运行。

“截线抽样法广泛应用于海洋鲸类动物的种群数量调查,是目前世界上发展最成熟、最科学的进行鲸类种群数量调查的方法,也应用于其他物种。这是第一次用改进的截线抽样法考察特殊的长江淡水系统。在2004年和2005年就已分别在中国武汉和美国圣迭戈召开了国际学术研讨会,讨论这次活动的考察方法等细节;2006年3月还进行了一次预考察,对预定考察方案进行了全面检验。这次的操作规则与数据分析方法都将成为将来淡水豚类考察的一个范例。”王克雄介绍说。

为了给“截线抽样”的目测考察提供更有力的支持,考察队还借助两种拖曳声学系统探测白鱀豚和长江江豚。“声学考察系统1”主要监测白鱀豚的哨叫,同步侦听并且通过声谱图等判断是否为白鱀豚,设置于船尾;监测江豚的“声学考察系统2”则主要设置于船侧,监测白鱀豚和江豚的高频“滴答声”,通过相关计算得到动物个体数量以及动物离考察船的距离等。“江豚是高频的,白鱀豚的要低一些,两者之间的声谱图差异可以用来区分声音来自哪个物种。同时还要监测水下噪音。”王克雄解释说。

长江里到底还有多少头白鱀豚?

“上世纪90年代,长江有2700多头江豚,现在大概是1200~1400头。白鱀豚在极盛时数量至少超过5000头。然而,在上世纪末期数量急剧下降:上世纪80年代早期约400头,中期约300头,到90年代早期只剩200头,现在则少于100头,这是我们坚持的结论。”王克雄说到了大家最为关心的种群数量。

“这次考察因为水深、航线等条件不允许,没有去长江支流和废弃的航道,白鱀豚也许躲到那些地方去了。要认定白鱀豚灭绝,标准是至少50年没人亲眼见到白鱀豚。2005年,农业部下属的洪湖白鱀豚保护区管理人员还见到过白鱀豚在长江中游洪湖段活动。现在就说白鱀豚灭绝太过武断。”

考察队总指挥、水生生物研究所副所长王丁也认为,“白鱀豚灭绝”的结论缺乏科学依据。“此次考察采用的双程截线抽样法虽然严密,但方法终归属于抽样,有遗漏的可能;夜晚考察船停航,不能考察,白鱀豚可能夜间从待考察江段游走;加上航行条件的限制,考察未能覆盖全部水域,所以仅凭一次考察不能简单定论白鱀豚已经灭绝;另外,一般野外灭绝物种是指连续50年在野外没有观察到任何个体的物种。而近些年我们都接到过发现白鱀豚的报告,2004年我们还发现了白鱀豚搁浅标本。最近一次野外未经证实的目击白鱀豚是在2006年4月27日。”

显然,中方的结论与同行的外国鲸豚专家的结论出入很大——“白鱀豚可能是当今世界上第一个由于人类活动而导致灭绝的鲸类动物。”

王克雄说,研究小组还将常年监测重点江段,并不会因这个消极的考察结果而终止对白鱀豚的搜寻和监测。

长江为什么不再能让白鱀豚栖息?

在中国一级保护动物中,大熊猫、白鱀豚分别被视为陆上和水生保护动物的“旗舰种”。但大熊猫的种群维持在1500只左右,而白鱀豚危险得多。

白鱀豚位于长江食物链的最顶端,在整个水系里没有自然天敌,唯一的竞争者就是人。人的贪婪和自大成为威胁白鱀豚最严重的因素。

王克雄列举了威胁白鱀豚的因素,比如酷捕滥捞,尽管政府明令禁捕白鱀豚,但一些不法渔民使用炸鱼、毒鱼、电鱼等恶劣手段,即使不是专捕白鱀豚,也会殃及它;再如,有害渔具渔法:迷魂阵、滚钩等;还有疯狂采砂:以鄱阳湖为例,从江西湖口县至星子县约45公里,沿途有1200多艘大型采砂船。

王克雄介绍,除此之外,发达的航运也对白鱀豚构成威胁。从宜昌到上海的单程考察就记录到19830艘交通船和1157只捕鱼船,平均每公里约有12艘船只。如果将这些船只首尾相连,且按每艘交通船长度50米、渔船长度10米计算,总长度将达1003千米。来往船只的螺桨及噪音等都会伤害到白鱀豚。1987年,就有一头白鱀豚死于人祸,身上有103处伤。考察船时速是15千米,一路不断超越缓慢的运输船,却无法超越这段拥挤的水道。

最为严重的就是长江水受到的污染,“三废”排放使长江的生态环境受到巨大影响。2005年,长江被排进污水184.2亿吨,沿江城市500余个取水口受到不同程度污染;全国2万多家化工企业中有9000多家分布在长江沿岸,仅三峡库区就达2000多家。尽管治污多年,但越治越污,这是淮河、长江等江河治理的怪圈。

水利工程建设也对白鱀豚有影响。修坝阻隔了鱼类江湖间洄游,长江里的四大家族——草鱼、青鱼、鳙鱼、白鲢都具有半洄游性,即在江里产卵,在湖泊长大。如今,有8个四大家鱼的产卵场被淹掉了,四大家鱼的鱼苗这些年来锐减了80%。鱼类资源的自然增殖受到严重影响,直接影响到白鱀豚和江豚的生存。目前,鄱阳湖的两座大桥间动物迁移现象已极少。

分析影响白鱀豚生存的消极因素,其实是老生常谈。早在2000年,中科院院士刘建康、陈宜瑜在他们的《关于白鱀豚保护的几点想法和建议》中写到:“长江中的人类活动包括渔业、航运、水利设施建设和环境污染等正在膨胀,这是白鱀豚种群数量下降的主要原因。历年来收集到的白鱀豚标本中,90%以上的白鱀豚死因是这些人类活动直接造成的。”为什么2000年前是这样,2000年后还是这样?

九龙治水,又是九龙治水

生存环境的持续恶化是造成长江豚类迅速濒危的直接原因,而长江流域管理方面存在的问题可能是造成长江豚类及其他生物资源迅速衰竭的根本所在。

“九龙管水”,这是目前对长江的管理体制,即“分部门、分级”管理的体制。这种政出多门、条块分割的管理体制使得完整的长江生态系统被“分”、“割”管治。同时由于利益驱动,地方保护、各自为政、相互掣肘的现象常常出现。

“关键的是,不像陆地野生动物保护一样,权力都掌握在林业部门,水生生物的保护归农业部管,航运属于海事部门管,污染归环保部门管,非法捕捞归渔政部门管。建立在长江干流的豚类保护区与陆生动物保护区相比,很难全面履行其保护管理职能,不可避免地会受到其他行政部门的影响和干预,实际上,自然保护区发挥的作用是有限的,同时还存在诸如技术、经费以及保护人员素质等多方面问题。”

水生所有关专家建议,从长远考虑,希望通过农业部的呼吁和推动,加强对长江流域的综合管理,成立专门的长江管理委员会,从流域层面统筹考虑长江经济、环境和资源保护等问题,制定《长江保护法》,对长江流域的航运交通、渔业捕捞、资源保护、水利工程、公安执法等进行统一规划、统一管理、统一执法,以《中国水生生物养护行动纲要》为总纲,主动寻求其他行业部门对长江豚类及其他水生生物资源保护工作的支持和配合,加强对长江经济、环境和资源管理的科学化、规范化和现代化。

白鱀豚真的那么重要吗?

白鱀豚为什么这么重要?白鱀豚是现代生存的最原始的淡水豚类之一,出现于新生代中期,在进化中回避了与海生高等齿鲸类的竞争而幸存下来,是比大熊猫还古老的“活化石”,为我国特有。“白鱀豚既是研究鲸类演化发展极其珍贵的实体,也是仿生学研究的重要对象,科学价值极高,还是长江水生生态系统中生物多样性的重要组成部分。”王克雄说。

“多数鲸豚类处于食物链的顶端,对维护海洋生态平衡起着重要的作用。国际捕鲸委员会每年都进行大量的研究,有科学家甚至在研究全球气候变化与鲸类的关系。”在沙龙上,王亚民这样解释鲸豚类在生物界中的地位。

山东大学海洋学院副教授王亚民原是农业部水生野生动物保护办公室调研员,多年从事水生野生动物保护管理,曾作为中国全权代表参加国际捕鲸委员会会议,也曾参与组织过几次长江白鱀豚和江豚大规模调查,对情况比较熟悉。他认为:“除白鱀豚外,很多鲸豚类,如中华白海豚,都面临严重的人类活动威胁。白鱀豚只是一个开始,大量的海洋与淡水哺乳动物都很濒危,如果不加以重视,也会产生很多问题。我们应该尽快建立中国鲸豚保护与救治网络,并加大保护资金投入,如有可能应建立鲸豚保护基金。”

王亚民介绍,作为长江环境的指示物种和生物链的顶端,长江豚类对于长江生态系统的健康状况具有重要的警示作用。它们对长江生命系统的变化非常敏感,各种持久性有机污染物以及重金属等很容易沿着水生食物链在豚类体内逐级积累,因此豚类被认为是淡水水体污染物的“放大镜”,对于淡水水体环境监测具有重要指示作用。而且,由于长江豚类处于长江营养级的顶端,水生生态系统中能量流动的细微变化都可能对豚类的生存构成巨大威胁。另一方面,长江豚类对维持长江水生生物群落的稳定可能也具重要作用,作为顶级捕食者,它们对低营养级物种具有调节作用,可以通过抑制一些优势物种对其他同营养级物种的竞争作用,使水生生态系统的物种多样性保持稳定。因此,一个豚类种群的存在和生存状况可以反映出其所栖息的淡水生态系统的健康状况。从某种意义上说,淡水豚是“水质监察员”。

长江水质的污染严重到了什么程度,这次考察也作了水样和河底淤泥的取样,据介绍,半年后水样检测结果将会出来。“在长江宜昌到上海江段,每隔50千米到100千米采集一次水样和底泥。这个采样的目的是采集在淡水豚类可能出现的水域的水和泥样品、收集可靠的数据、监测水质的现状与变动规律。”王克雄介绍说。

参与考察的国际观鲸专家鲍勃对长江的水环境表示惊叹,“这样的水里已经完全不适合豚类生活了”。

就地保护还是迁地保护?

白鱀豚到底如何保护?学术界主要有三种保护方案:有专家提倡就地保护,中科院水生所主张在不放弃就地保护的前提下进行迁地保护,世界自然保护联盟提议迁地保护。

1982年,南京师范大学教授周开亚在芬兰召开的国际兽类学大会上,提出中国需要对白鱀豚就地加以保护。这是中国学者第一次公开提出保护白鱀豚的建议。但面对日益浑浊的江水,原地保护无济于事。

“迁地保护”是拯救白鱀豚的最后希望,也是国际上公认的保护濒危动物的最佳手段。1985年和1986年,农业部、国家环保局会同有关部门在武汉召开了两次白鱀豚保护会议,并提出三项具体措施:在新螺江段和铜陵江段建立白鱀豚自然保护区;建立铜陵和石首半自然增殖基地;开展白鱀豚人工饲养下的繁殖学研究。

1992年,投资1000多万元的铜陵白鱀豚养护场正式建成。同年,长江中游螺山至新滩口江段,以及湖北省石首市下游的天鹅洲故道,分别建立了两处国家级自然保护区。1993年,铜陵养护场正式建成,2001年引进5头与白鱀豚习性相近的江豚,2003、2005和2006年各出生一头。《白鱀豚和江豚保护学术讨论会总结报告》评论说,“石首故道江豚保护项目所取得的成功,已经证明该水域作为鲸类迁地保护环境是合适的。江豚的成活和繁殖让我们有理由希望白鱀豚也能在该水域成活和繁殖。”1995年一头白鱀豚引入天鹅洲保护区,半年后死亡。

1997年到1999年,农业部先后组织三次大规模考察。此后,由于资金短缺,对白鱀豚的考察陷入低潮。

“假如上世纪90年代初,国家能够花大力气组织捕捞白鱀豚,放到保护区里,也许还来得及。假如1999年之后,国家还继续组织考察,弄清楚白鱀豚的活动规律和习性,那保护就会更有效。”王克雄说。

2002年,白鱀豚“淇淇”的死亡,宣告了人工繁殖梦想的破灭;克隆的可行性也不大,主要是找不到母体完成胚胎发育。江豚因为比白鱀豚小一半,无法作为母体。

2004年12月,在武汉召开的白鱀豚和江豚保护讨论会上,与会专家一致认为,应该对白鱀豚进行迁地保护,因此需要先考察白鱀豚的习性。2005年,在美国举行的白鱀豚保护紧急讨论会,最终确定了此次考察的具体实施方式。

科学观点之争直接涉及到保护实践的开展,不可小看。

水生所有关专家从科学研究的角度建议,希望加强保护区网络建设和保护区能力建设,完善长江豚类的保护网络体系;加强对重点江段和水域的长期监测,以便于及时了解豚类的分布、数量和活动规律,为捕捉白鱀豚、建立半自然繁殖群体作好充分的前期准备;建立更多的半自然迁地保护群体和人工繁养群体,完善多元化的长江豚类保护体系;加强对长江豚类濒危因素及致危机理研究、长江豚类种群复壮理论研究以及长江豚类人工繁殖研究等方面的支持力度,资助尽快解决限制长江豚类保护发展的一些关键性科学和技术问题。依据长江豚类的生存现状,建议将目前国家和地方的白鱀豚保护区全部更名为长江豚类保护区,以同时体现长江江豚保护的重要性,明确保护区的职能范围。另外,立即推动将长江江豚提升为国家一级保护动物的工作,尽快完成相关法律程序。

现存的白鱀豚的照片多为一头名为“淇淇”的白鱀豚的。淇淇是一头野生的白鱀豚,1980年两岁时被人误捕后辗转送到中科院水生所,2002年7月14日告别人世,是世界上第一只在人的关照下生活的野生淡水豚。人们说,淇淇把我们连接到了白鱀豚的世界。

长江生活着两种淡水豚类——白鱀豚和长江江豚,图为中国科学院水生生物所人工饲养的长江江豚。

大眼望远镜:考察船上的炮筒望远镜,外号叫“大眼”,由两名富有经验的独立观察者轮流用它观察江面。王小强 高宝燕/摄

科学时报 2007年2月1日A4版