刘建康院士:碧“水”丹心江湖情

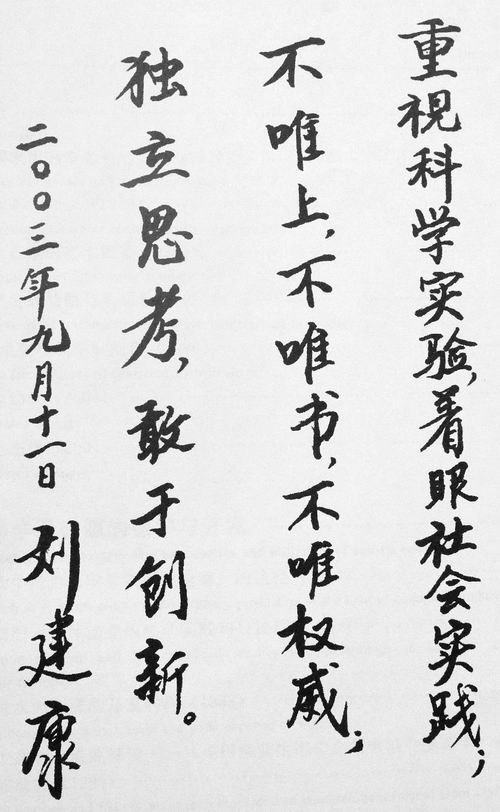

重视科学实验,着眼社会实践;不唯上,不唯书,不唯权威;独立思考,敢于创新。

——刘建康

刘建康在调试元素分析仪

刘建康院士治学格言

青年刘建康

刘建康与日本学者三浦泰藏、寺本英、立川贤一在鱼池中测验鱼探仪灵敏度

刘建康与导师伍献文(右)及小女儿伍欣星(中)在一起

刘建康(1917—2017)我国著名鱼类学家,淡水生态学家,中国科学院院士。江苏吴江松陵镇人。1938年毕业于东吴大学理学院生物系,获理学学士学位,1947年在加拿大蒙特里尔麦吉尔大学获哲学博士学位。上世纪40年代揭示鳝鱼性别转变规律,为低等脊椎动物性别决定机制提供了有意义的新论据;50年代起先后总结我国池塘养鱼和大水面的渔业利用经验,并以系统生态学概念开展武汉东湖淡水生态学研究,为我国湖泊研究和淡水渔业的发展作出了重要贡献;晚年关注淡水生态与人类环境保护。曾任中国科学院水生生物研究所副所长、所长等职,现任中国科学院水生生物研究所名誉所长、研究员、博士生导师。发表论著100余篇(部),培育研究生数十人。

租界里的“拆了匠”

在江苏省的吴江县有个松陵镇,这里历史悠久,人文荟萃,物产富饶,是真正的鱼米之乡。镇上东门外有条航前街,街区沿河道而筑,两岸拱桥相连,街上行人熙攘,桥下船歌不断,确是一处富庶祥和之地。1917年9月1日,刘建康就出生在这里,父亲给他取名刘家骧(初中以后才改为现名)。三天后,襁褓中的刘建康随母亲陶漱六迁居上海,那里,他的父亲刘振奇在外国洋行任文职人员,母亲则一心操持家务,生活过得相对富足。

1922年春,刘建康第一次背上书包走进了上海毓贤小学。当时,正值国内民众抵制日货,抗议政府在山东问题上“卖国媚外”。年初,上海日商第二纱厂等处工人也举行游行示威声讨。“那个年代有一连串的‘国耻’,都是列强欺负中国人的记录,所以‘救亡图存’对学生有深刻影响。”刘建康回忆说。

一天,在放学回家的路上,刘建康和同学周贵宝并肩走着,这时从后面过来两个身材高大的洋孩子,他们大摇大摆,旁若无人,周贵宝觉得他们的发音稀奇古怪,便随口模仿了几声,没想到他们拉过周贵宝就是好几记耳光,嘴里还不停地辱骂。这一幕深深印在了刘建康幼小的心灵里。国家危难,政府无能,中国人在自己的国土上却备受洋人欺凌。时逢“赛先生”的思想在校园里广为流传,刘建康便暗下决心,一定要为国家强盛而读书,“科学救国”成了他童年时代的志向。高中阶段,历史教师张梦白先生对1928年“五卅惨案”的悲愤诉说,更是激起了他对“师夷长技以制夷”的思考。

刘建康从小在租界里长大,后来又上了很长时间的教会学堂,英文掌握极为熟练,这对他后来的学术成长有着重要影响。作为家里的独子,父亲对他的学业成绩和品德修养要求格外严格。因为全家住在租界,从小接触英语环境,上小学的时候,国文却一点也不突出,父亲为此专门给他请来中文老师,这可是其他姐妹都没有的特殊待遇。

刘建康打小喜欢讲动物的课,喜欢活跃生动的教学方式。初中阶段,他喜欢那位在课堂上用身体演绎字母的英文老师“发神经”,喜欢在生物课上看各式各样的标本并亲自参与采集。至今他还会唱小学课堂上老师教唱的儿歌《青蛙歌》,他说这样的儿歌生动有趣,将青蛙的神奇变化描绘得栩栩如生,也唱出了它对社会的贡献。后来工作了,刘建康专门买来关于青蛙的书,到了晚年还参加青少年保护青蛙的活动。

在上海读小学的时候,虽然学校很少安排课外活动,但刘建康回到家里便会迷上各式各样的玩具,特别是父亲刚买回来的新玩具,他对其中的内部结构充满好奇,因此往往新玩具不过两天便被他拆得七零八落。比如上了发条便能蹦蹦跳跳的青蛙,他就特想知道它的内部结构,于是拿来螺丝刀将它拆开,最后又还原装好。

因为他见到玩具就爱拆,家人还送给他一个外号——“拆了匠”。

渐渐,刘建康拆的对象越来越复杂。到了初中,他开始迷上拆无线电收音机,花很多时间去捣鼓磁铁、线圈什么的,终于有一天,自己装的小盒子也能出声了。在初中生病辍学的那段时间里,他又花很多的时间去摸索无线电的原理和结构,之后还自己装成了矿石机、单管收音机和二管、三管收音机。

决定人生方向的“生物展”

从1928年7月小学毕业到1937年10月随东吴大学西迁,刘建康的主要学习生活是在苏州度过的。

上高中之后,他会在周末骑车来到出生地松陵镇继祖母家。这里不仅有茶坊细语,弹词轻唱着“爱梅种竹近深闺”的浪漫,也让他记下了广为流传的一句祖训——“种竹养鱼千倍利”。

1934年,18岁的刘建康考入东吴大学理学院生物系。东吴大学强调陶冶学生人格、讲求实证和效率的教育理念早为刘建康所向往。在刘建康的记忆中,生物系的徐荫祺、刘承钊、陆近仁等老师既做科研,又教书育人,使他深受教益。

1935年,刘建康已是大二学生。生物系决定去上海举办一个纯属科普性的淡水生物展览会,活动由刘承钊教授负责,刘建康荣幸地被选中作为老师的助手。前来参观的人络绎不绝,人们似乎对鱼最感兴趣,而一直是课堂发言佼佼者的他,面对鱼的问题却知之甚少,这让他很是难堪。当他得知系里目前尚无研究鱼的教授时,一个念头悄然在他心里萌芽。在回苏州的路上,刘建康忍不住向老师表明兴趣:“我想研究鱼。”

刘承钊老师没有忘记和弟子的这次远行和对话。第二年,当著名鱼类学家、时任南京国立中央大学教授的伍献文来东吴大学讲座时,刘建康不仅早早等候在教室,最终还被刘老师留下来陪同一起吃晚饭。

第一次这么近距离接触一位知名教授,刘建康心里不免紧张。这时,刘承钊向伍献文介绍说:“伍先生,这可是我很优秀的弟子啊,他就是前不久我给您提过的那个一心想从事鱼类研究的学生,今天特地让他来陪您聊聊。”这成为他和导师的第一次相识。

那次,伍献文给他一些推荐书目,其中特别推荐诺尔曼的《鱼类的博物学》的英文原著,并要他逐期阅览Copeia杂志上的鱼类学论文,以便了解鱼类学研究的国外动态,并且告诉他重要的鱼类学文献,BashfordDean编著的英文书A Bibliography of Fishes(《鱼的文献》)一套三本,让他去找来看,里面有鱼的分类、生长、年龄、结构等。这种对鱼类研究文献如数家珍的感觉令刘建康大开眼界,而这种渊博和专注,更使刘建康心里对伍教授充满了敬佩和崇拜。

伍献文向他强调重视阅读经典著作,以及英文和论文写作的重要性,这便是后来“文革”中受到批判的“一本书主义”和“两文主义”。然而,正是这种重要的启蒙作用和对学问老老实实的态度,深刻地影响了刘建康的学术人生。

1937年,抗日战争爆发,东吴大学部分师生被迫经浙江省湖州(吴兴县)迁往四川成都后并入华西协合大学。刘建康就在战火纷飞中读到了大四直到1938年秋毕业。他大学的毕业论文题目是《鲤鱼的骨骼系统》,实实在在地让自己和鱼类研究打上了交道。

大学毕业后,经刘承钊推荐,刘建康于1939年来到当时迁至四川北碚的国立中央研究院动植物研究所,成了伍献文的研究生。

1945年抗战胜利后,经由中英科技合作馆馆长李约瑟博士介绍(此前曾充当李约瑟来华活动翻译并译李氏《战时中国之科学》),于1946年1月到加拿大麦基尔大学攻读博士学位,先后问学于实验胚胎学家H.霍尔弗雷特和N.J.贝锐尔,次年秋天获得博士学位。之后,他应美国伍兹霍尔实验细胞实验室主任R.钱勃斯之聘,任该实验室副研究员,从事微体操作和组织培养实验。一年后应麻省北安普顿史密斯学院M.罗士之聘,任动物癌症研究基金项目的研究员。

钱勃斯和罗士对刘建康的才干极为赏识,都劝其留在美国,而他则明确表示他的科研事业在祖国。1949年2月,在经历漫长的等待后,刘建康终于坐海轮回到上海。行李中没有时尚的家用电器,只有一些重要的鱼类学文献和一台英文打字机。

从鱼类学到淡水生态学

刘建康的主要学术成就和贡献体现在三个方面:一是把传统的静态的鱼类学研究逐渐延伸到生态方面和生理实验,在低等脊椎动物性别分化和性别转化方面有重要发现,得出了“鳝鱼始原雌雄同体”这样具有国际影响力的科学结论;二是开展了湖泊渔业增产示范试验,对我国传统池塘养鱼方法进行科学总结的同时,通过“养鱼池单位面积产量试验”揭示了“从生物生产力角度看湖泊渔业增产的途径”;三是关于鱼类生态和淡水生态的研究,其中主要包括长江鱼类生态调查研究和东湖生态研究。

从鱼类学到淡水生态学,刘建康以他对求真务实的执着信念和服务社会的强烈责任心,以不惧权威敢于创新的科学精神,获得了研究领域的一次次突破,实现了探索领域的日益拓展。

刘建康早期的研究主要在鱼类学上,但他不拘泥于传统的鱼类分类学,而是更多地关注鱼类的生态。

早在1939年师从伍献文先生读研期间,他就发表了《中国鲤科鱼类出鳃动脉在“头圈”上的排列方式》《斗鱼的渗透压调节与“氯化物分泌细胞”》等文章而一展研究才能,并在与导师共同研究“口喉表皮是鳝鱼的主要呼吸器官”中引发了对鳝鱼习性研究的兴趣。

之后,他在世界上第一个发现鳝鱼的雌雄同体现象,并于1944年发表了《鳝鱼的始原雌雄同体现象》,从而受到国际动物学界的高度关注。1947年科学杂志《自然》发表专题评论,称这一研究发现“提供了新的和有趣的有关低等脊椎动物性别决定机制的证据,并打开了一个新颖研究领域之门”。

他在海外读博期间,博士论文有两则,一则为《筒螅生殖巢的形成与种质细胞的起源》;二则为《种质、魏斯曼与水螅纲》,该文对德国生物学家、世界生物学权威魏斯曼的“种质连续学说”提出了质疑。

刘建康归国时正值新中国成立前夕,人民生活水平亟待提高。他的研究开始将重心放在属意鱼类增产养殖的鱼类生态调查和鱼类繁殖研究。1955年,他组织20余人赴湖北梁子湖站点进行鱼类资源和生态调查,两年下来,收集了湖中近30种经济鱼类的生态资料。发表的《养鱼池单位面积产量试验》,被水产界公认为我国传统养鱼经验的科学总结。文中首次提出了草鱼、青鱼的饲料系数。这项成果中的数据,于上世纪60年代初被英国学者C·F希克林(Hicking)在其出版的《鱼类养殖》一书中专门引用。

1957年,刘建康开始主持长江鱼类生态调查工作,分别在重庆木洞、湖北宜昌和上海崇明岛设立工作站。历时两年多的采集、观察和记录,他带领团队总结出一套系统的鱼类生态学资料,填补了我国淡水鱼类生态学的空白。其参与或率领开展的五里湖、梁子湖和长江上中下游鱼类的生态调查研究,是新中国成立以来有关淡水生态研究最系统最完整的集体工作,所得资料是20世纪80年代论证葛州坝和拟建的三峡大坝对鱼类生态影响的重要依据。上世纪50年代初期,他还与助手在长江宜昌江段调查过家鱼产卵场的分布情况,并成功地进行了草鱼和鲢鱼的人工授精和孵化:通过给未充分性成熟的青鱼注射鱼类脑垂体催情,使其提前产卵。这为日后我国“四大家鱼”人工繁殖打下了基础。

在“以阶级斗争为纲”的年代,刘建康仍然坚持“科研机构业务是灵魂”,并因此受到批斗和劳动改造。1971年,他的科研工作被恢复后,首先赴武钢攻克淡水壳菜堵塞冷却管道的防治研究的难题,两年后接手“东湖渔业增产和稳产高产试验”,提出了调整放养对象、提高鱼种规格、改进拦鱼设施、控制凶猛鱼类和改革捕捞技术五项措施。

改革开放之后,刘建康在学术上的国际视野也日渐开阔,他将关注点更多放到淡水生态上,按他的话说,鱼的生态也是人的生态,只有好的淡水生态,才有好的人类生存环境。

1979年10月,刘建康作为我国“人与生物圈”国家委员会代表团成员,出席在巴黎举行的“人与生物圈”第六次国际协调理事会,并访问了荷兰、西德、英国和法国的有关院校和研究所,后发表《关于淡水生物学发展的方向》一文,提出了“人类经济活动对湖泊生态系统的影响”并受到联合国教科文组织的关注,该话题被列入“人与生物圈”科研项目中。这次广泛的见识和讨论成为他将关注重心全面转向淡水生态研究的重要契机。

自此以后,刘建康参与了更多有关淡水生态的国际国内学术活动,从对东湖生态的个案研究到湖泊环境的研究,从揭开东湖蓝藻水华消失之谜到防控水质污染,从鱼类资源保护到生态环境工程,他开始着眼淡水生态的改善,并发表了《用鲢鳙直接控制微囊藻水华的围隔试验和湖泊实践》这样将鱼类学研究与生态学研究相结合的成果。水生所在上世纪80年代中期将水域的生态学确立为主攻方向,这为后来“淡水生态与生物技术国家重点实验室”和“中国科学院生态系统台站网络”在水生所的建立打下了基础。(作者覃兆刿系湖北大学历史文化学院教授、博士生导师;胡杰系湖北大学历史文化学院档案学专业研究生)

刘建康学术历程的成功之“得”

从上海的租界到苏州的松陵,从东吴大学到成都北碚,从海外读博到毅然归国,从无锡五里湖到湖北梁子湖,从宜昌鲤鱼产卵场到长江鱼类资源调查,从淮河山谷水库到东湖蓝藻水华治理,刘建康醉心于鱼类学和淡水生态学事业,一生不懈进取。一件件实物,一张张照片,一次次回忆,其中饱含着他对专业的执着和热情,记录了他在刘承钊、伍献文、贝锐尔等名师指点下的不断成长,也见证了他不畏权威、惟实创新,从鱼类学研究向淡水生态与环境保护不断拓展的学术征程和日益开阔的研究视野。

纵观刘建康学术成长的历程,我们发现有如下几个方面的因素颇为关键——

首先是能得“趣”。刘建康从小对科学探索饶有兴趣,这种兴趣又和他的研究方向得到很好结合,这使其科研工作始终在愉悦的心情和主动的状态下开展。

他从小喜爱动物课,喜好灵动的事物。儿童时期的他,对玩具的内部结构非常好奇,因此还被称为“拆了匠”。上学之后,他又热衷于无线电,能自己组装收音机,还企图破解事物背后的原理。这种偏好探索的天性和禀赋,为他走上科学道路,埋下了伏笔。

出生于鱼米之乡的刘建康,对鱼和水本来就有天然的亲近,又深谙“养鱼种竹千倍利”的祖训,一旦有机会接触到鱼类学领域,他便义无反顾地将其定为方向,并从本科毕业论文开始,正式开启了自己的“江湖”人生。

第二是能得“法”。在刘建康的学术道路上总是有名师指引,他可以比同龄人更多地获得学术“真经”。

在东吴大学时,他遇到心胸开阔、惜才爱才的刘承钊教授,因而他有机会参与到上海的水生生物展筹备中。也正是这次的经历激发了他对鱼类研究的兴趣,进而确定下从事学术的人生规划。依然是刘承钊教授的引荐,让他第一次有机会听到鱼类学大家伍献文的讲座,并得以聆听伍师指点,继而开始了读研之前的打基础和本科毕业论文研究鱼类的选题。

在四川北碚时,他师从伍献文,从此系统地学到很多课堂上从未听过的解剖实验和统计分析方法。伍师从师祖即一代宗师秉志先生那儿承袭了其治学态度和在法国留学获得的科研方法,实现了新一轮的传承。六年与伍献文先生的教学相长,导师民主的学术风格和对他充分的信任,使他敢于大胆创新,而且研究成果在国际上产生影响,这样的高起点,使他较早地建立起自己的学术自信。

在这里,他还结识了世界级著名科学家李约瑟,从而读到他的书,译到他的书,并得到他的欣赏以及向海外名家的推荐。此后,他来到加拿大的麦基尔大学,见到英国皇家学会会员贝锐尔教授,又在暑假的时候来到设在海边且有着浓厚学术氛围的伍兹霍尔实验室。他因此得以听到多位诺贝尔奖金获得者的学术报告。在这儿,他的视野变得如面朝大海一般开阔。

第三是能得“道”。刘建康的学术研究之所以能取得学界公认的成就,还在于他坚定而明确的价值取向,这种取向就是服务社会、求真惟实、大胆创新。

刘建康小时候可谓家境殷实,父亲在外国人开的洋行上班,可他从小对钱财比较淡漠。采访期间,他多次对我们说,“搞学问的人是不要想发财的,我的态度是财不理我,我不理财”。

刘建康执着于科研,也忘忧于科研。他在“反右”和“文化大革命”中都受到过冲击,但他谈起这段经历时,比很多人都要显得淡然。在那种“乱哄哄”的时候,他也能闹中取静,沉浸于自己的实验和研究。他对国家终会重视科学研究抱有充分的信心。面对政治审查和红卫兵的羞辱,他说自己的成分是“科学工作者”,“现在我们不能说话,但总有我们说话的一天”。因而,即便是在那些艰难岁月里,他也没有表现得消沉,而是顶着内部右派的名义,参与到不给署名的专业著述中。

他总对青年学者们说,“一定要亲自去看,年轻的时候都还能够跑,年纪大了之后就跑不动了,所以年轻的时候要去多观察实践,要深入到现场实际去了解情况”,“科研目标应服从和服务于国家和社会的需要”。

在刘建康自己整理的两本文集扉页上醒目地印着:“重视科学实验,着眼社会实践;不唯上,不唯书,不唯权威;独立思考,敢于创新。”这是他几十年躬身科学实践的治学之道,法可以承,道在于悟。他希望年轻人能懂得,这是他一辈子悟出的“道”。

在这“道”里,饱含他的爱国热情和科学研究的真谛。

(原载于《中国科学报》 2015-08-07 第3版 印刻)

附件下载: